Realisierte Ausführungen verschiedener Schiefspiegler

Mit der Astro-Optik kam ich in Berührung, als 1997 ein seltenes, kosmisches Ereignis stattfand: Hale-Bopp, der “verwaschene Schneeball”, der wochenlang am Himmel stand. Ich folgte dem Aufruf der Sternwarte Essen, die in der Tageszeitung zum Beobachten einlud.

Ein klassischer Cassegrain mit 56 cm freier Öffnung und sieben Metern Brennweite fand dort meine spontane Aufmerksamkeit, rief die längst vergessenen Kegelschnitte aus der Oberstufenmathematik wach, und Kugel, Parabel und Hyperbel fanden nun spätes Verständnis in Bezug auf praktische, astro-optische Umsetzung.

Mit einem Wort: die fremde Welt der Technischen Optik erweckte lebhaft mein Interesse als Ingenieur, und vom eigenen Polierprozess optischer Gläser ging eine seltsame Faszination aus.

Da ich über eine mechanische Werkstatt verfüge, die auf meine zurückliegenden, beruflichen Aktivitäten in der Automatisierungstechnik zurückgeht, begann ich das Hobby des Teleskopbaus vor dem Hintergrund jahrelang angewandter Feinwerktechnik bzw. freiprogrammierbarer Mikro-Elektronik.

Bewährte Denkstrukturen aus der Industrie, z.B. die Forderungen nach Reproduzierbarkeit der Qualität und deren Prozessfähigkeit, ebneten mir den aufwendigen Weg zur eigenen Schleif- bzw. Poliermaschine, statt das rasche, aber unsicher erscheinende Ergebnis der Handpolitur vorzuziehen. Meine Neigung zur Automatisierungstechnik motivierte mich, ein hohes Maß an Automatisierung in diese Vorrichtungen zu einzubringen. Der resultierende, höhere Arbeitsaufwand, inbesondere für die Programmierung der Mikro-Elektronik wurde einfach unter Konto “Hobby” verbucht.

Die unübertroffene Abbildungsqualität des langbrennweitigen Refraktors (Zitat Fraunhofer: “unter F/15 ist das kein Fraunhofer-Achromat”) auf dem traditionellen Beobachtungsgebiet und Kernbereich des amateurastronomischen Interesses: Mond, Planeten, Doppelsterne ist unumstritten. Dass das Spiegelteleskop dennoch die höhere Verbreitung gefunden hat, beruht letztlich in der Hauptsache auf finanziellen Gründen.

Mit einer gewissen, konservativen Affinität zur langen Brennweite erschien mir der unobstruierte Schiefspiegler nach Anton Kutter als prädestiniert, die optischen Qualitäten des Linsenteleskops mit den Kostenvorteilen des Spiegelteleskops zu bündeln.

Ich baute zwei geringfügig voneinander differierende Ausführungen des anastigmatischen Schiefspieglers der Öffnung 150mm bei einem Öffnungsverhältnis von 28 bzw. 30. Sie liefern nadelscharfe Abbildungen und einen dunklen Himmel, auch in der Großstadt. Das Einblickverhalten in Okulare der Brennweiten von 25mm bis 50mm ist wohltuend entspannt, auch wegen des großen Augenabstands, der sich aufgrund des extremen Öffnungsverhältnisses ergibt.

Aus Gründen der besseren Transportierbarkeit wurde das Fangrohr geteilt und das vordere Stück abnehmbar gemacht. Für den Transport lässt es sich ins “Chassis” des Fernrohrs einschieben. Der Präzisions-Schraubflansch mit einem Feingewinde M90*1 im unverlierbaren Überwurfring sorgt für eine starre Verbindung der Rohrteile während des Beobachtens.

Um im Dunklen ein einfaches Handhaben von Zenitspiegeln zu ermöglichen, bekam der eigenkonstruierte Okularauszug einen Verfahrweg von 200mm

|

|---|

| Anastigmatischer Kutter-Schiefspiegler 150mm F28, transportfähig gemacht |

|

|---|

| Anastigmatischer Brunn-Schiefspiegler 150mm, F30 |

Für diese Schiefspiegler ist typisch, dass weder der Hauptspiegel, noch der OAZ in Richtung des anvisierten Himmelskörpers steht.

Ein Sternfreund war von der “Kutterschen, hohen Bilddefinition” und dem hohen Kontrast des Schiefspieglers beim visuellen Beobachten so begeistert, dass er begann, über sein zukünftiges Wunschfernrohr nachzudenken. Dabei lautete die Devise: “think big”: Dieser Schiefspiegler sollte 400mm Öffnung bekommen. Das wäre nach Kutter nur in der Ausführung “komafreie Anlage” möglich gewesen und hätte die problematische Herstellung der Kutterschen Korrektionslinse bzw. Keillinse zur Folge gehabt. An die wollte ich nicht ‘ran, schon allein deswegen, weil eine solche Linse einen Krümmungsradius von ca. 35 Metern hat. Wie soll man da den Foucault-Test machen, wenn keine geräumige Fabrikhalle zur Verfügung steht?

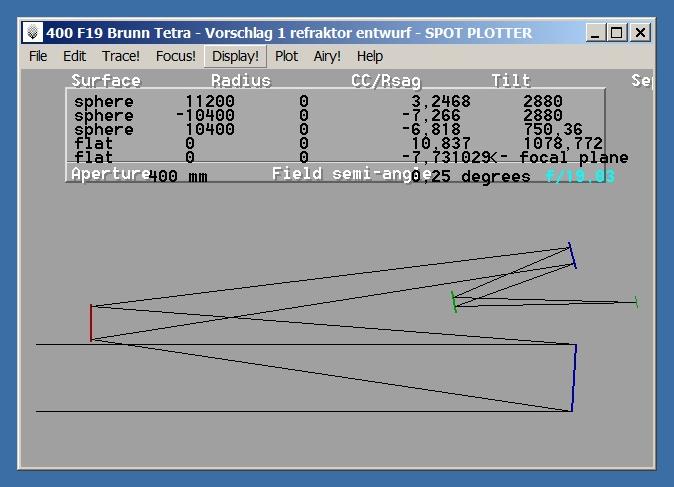

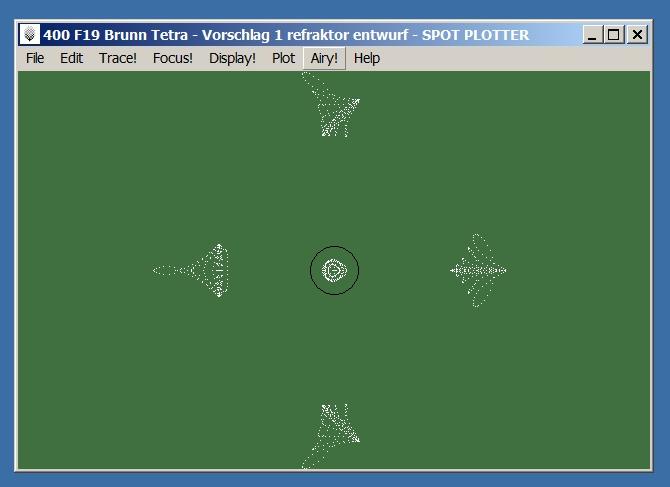

Zum Glück kam ich mit einem Hobby-Astronomen namens Michael Brunn in Kontakt, dessen hervorragende Leistungen hier in einem anderen Post gewürdigt werden. Von ihm stammt der Entwurf eines patentierten Tri-Schiefspieglers, der die Korrektionslinse mittels eines dritten Konkavspiegels abkömmlich werden lässt. Die Strahldurchrechnung mittels WINSPOT.EXE ergibt klare Beugungsbegrenzung in der Fokalebene und ist außen im Feld völlig akzeptabel. Für die Strahlvereinigung gilt: Solange das errechnete Airy-Scheibchen größer ist, als die darin befindliche Punktwolke, wie sie aus dem optischen Entwurf resultiert, kann von einem beugungsbegrenzten Design ausgegangen werden.

Die optischen Daten:

- unobstruierte Öffnung: 400mm

- Brennweite: 7600mm (F 19)

- drei optisch abbildende Spiegel, alle sphärisch, Fangspiegel konvex

- vierter Planspiegel für geradsichtigen Einblick

- alle Spiegel dosiert beheizbar

- 3-Zoll-Okularauszug

- Gesamtlänge: 3098mm

- Gewicht ca. 125kg

- Bauzeit im Rahmen des Hobbys: ca. vier Jahre

|

|---|

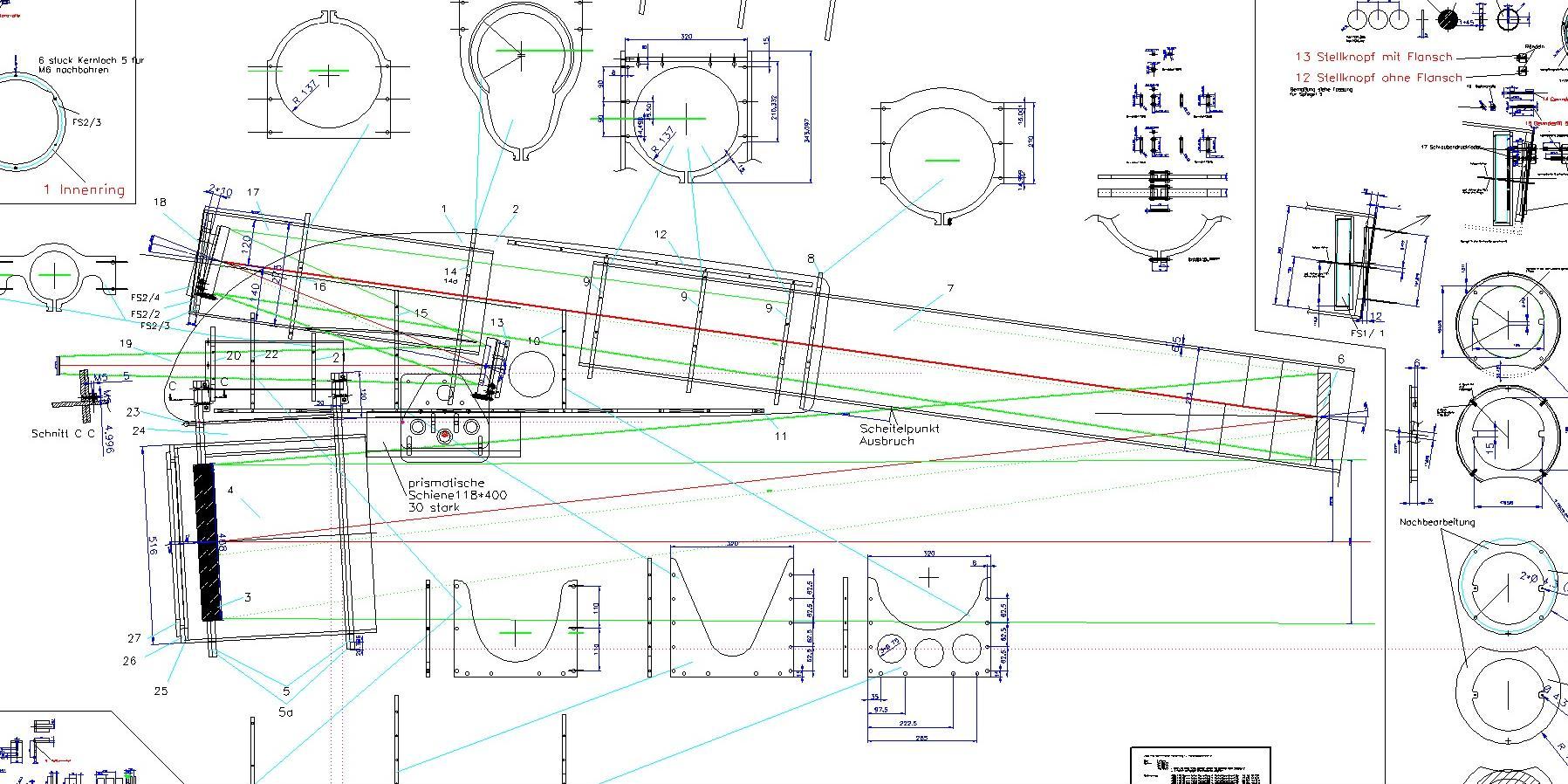

| Den Anfang machte das Konstruieren |

|

|---|

| Strahlengang des Tri-Schiefspieglers nach Brunn 400mm, F19 |

|

|---|

| Strahlvereinigung in der Fokalebene, Airy-Scheibchen eingeblendet |

|

|---|

| Brunn F19 in der Bauphase von ca. 2012 bis 2015 |

|

|---|

| Der Brunn F19 auf einer ALT 7-Montierung |

Der sphärische Hauptspiegel Nr. 1 kam von Carl Zambuto, der konvexe Fangspiegel Nr.2, wie auch der konkave Spiegel Nr. 3 kamen von mir. Der Sechs-Zoll-Planspiegel Nr. 4 stammt von Carl Zeiss Jena.

Nachstehend ein Bild von Anton Kutters historischem Schiefspiegler mit 300mm Öffnung aus den frühen 50er Jahren. Kutter betrieb ihn in seiner Sternwarte über seinem Kino-Vorführraum in Biberach an der Riß. Das Fernrohr wurde von belgischen Experten an der Universität Gent restauriert.

An der völlig anders gearteten Konstruktion ist zu erkennen, welche weitgehenden Möglichkeiten die moderne Technik, insbesondere das CAD-Konstruieren und das NC-Fräsen dem Hobby-Konstrukteur unserer Tage bietet. Wobei nicht unerwähnt bleiben soll, dass hier eine gegengewichtslose Montierung als Spezialausführung der parallaktischen Montierung vorliegt, Kutters clevere Erfindung.

|

|---|

| Kutters historischer Schiefspiegler der Öffnung 300mm, Bildquelle Dr. Martin Neumann |